Demografie und Politik in DNEWS24

Zensus: Demografie-Prognosen für Deutschland fehlerhaft

Die Bevölkerung in Deutschland ist seit dem Zensus 2011 gewachsen, aber deutlich weniger stark als Forscher prognostiziert haben.

Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen des Zensus 2022 lebten am 15. Mai 2022 rund 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland. Gegenüber der bisher gültigen Zahl aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lebten damit am Zensus-Stichtag damit rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner weniger in Deutschland als bislang angenommen. Die Bevölkerungsfortschreibung basiert auf den Daten des vorherigen Zensus aus dem Jahr 2011. Zwischen dem Zensus 2011 und dem Zensus 2022 ist die Bevölkerung Deutschlands um rund 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Dieses Wachstum war allerdings nicht so stark wie durch die Bevölkerungsfortschreibung ausgewiesen

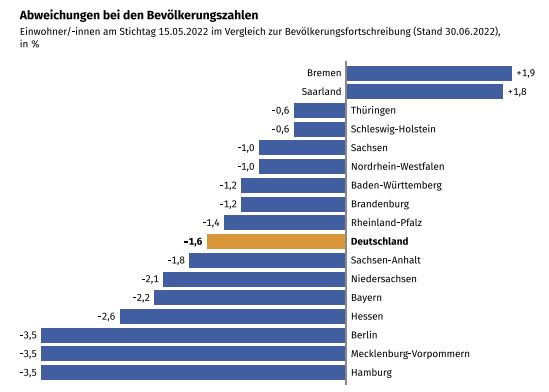

Im Bundesdurchschnitt hatte Deutschland zum Stichtag des Zensus (15. Mai 2022) 1,6 % weniger Einwohnerinnen und Einwohner als nach der bisherigen Bevölkerungsfortschreibung angenommen. In sieben Bundesländern sind die Abweichungen der Bevölkerungszahl nach unten größer als -1,6 %, darunter am deutlichsten mit jeweils -3,5 % in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern. In ebenfalls sieben Bundesländern sind die Abweichungen der Bevölkerungszahl unterdurchschnittlich, darunter am geringsten (mit jeweils -0,6 %) in Schleswig-Holstein und Thüringen. Zwei Bundesländer, Bremen und das Saarland, weisen gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung eine Abweichung der Bevölkerungszahl nach oben auf (Bremen +1,9 %, Saarland +1,8 %). Auf Gemeindeebene zeigt sich aber ein sehr viel differenzierteres Bild.

Niedrigere Bevölkerungszahlen in mehr als der Hälfte der Gemeinden

Der Zensus 2022 ermittelt die Bevölkerungszahlen aller 10 786 Gemeinden Deutschlands. In 5 989 Gemeinden (56 %) gab es am 15. Mai 2022 mindestens 1 % weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bisher ausgewiesen. In 3 163 Gemeinden (29 %) gab es kaum Unterschiede zur bisherigen Bevölkerungsfortschreibung (Abweichung nach oben oder unten weniger als 1 %). Hier erweisen sich die Werte als stabil. Die restlichen Gemeinden haben nach dem Zensus 2022 um mindestens 1 % höhere Bevölkerungszahlen als bislang angenommen.

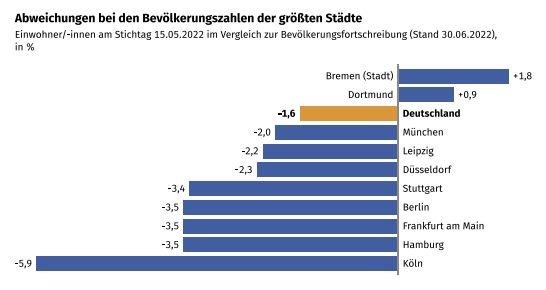

Berlin, Hamburg, München und Köln bleiben die vier deutschen Millionenstädte. Unter den zehn größten Städten Deutschlands verzeichnet Köln mit -5,9 % die größte und München mit -2,0 % die geringste prozentuale Abweichung der Bevölkerungszahl nach unten gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Bei den Großstädten ist die festgestellte Bevölkerungszahl in Dortmund um 0,9 % und Bremen um 1,8 % höher als bisher angenommen. Nach dem Zensus 2022 gibt es nun in Deutschland 78 Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Überdurchschnittliche Abweichungen bei den größten und kleinsten Gemeinden

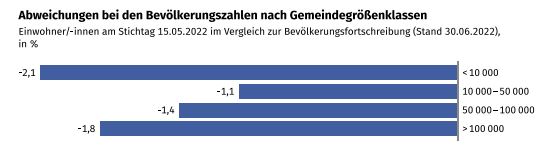

Betrachtet man die Gemeinden nach Größenklassen, sind die Abweichungen der Bevölkerungszahlen in den größten und kleinsten Größenklassen am höchsten und liegen über dem Bundesdurchschnitt. In den großen Gemeinden ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind es 1,8 % weniger Einwohnerinnen und Einwohner. In den kleinen Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind es 2,1 % weniger.

In den Gemeinden mit 100 000 oder mehr Einwohnerinnen und Einwohnern sind neben den bereits genannten Abweichungen von jeweils -3,5 % in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie +1,9 % in Bremen auch Abweichungen nach oben in Schleswig-Holstein (+0,1 %) und Thüringen (+0,9 %) bemerkenswert. Dazwischen gibt es in der Größenklasse 50.000 bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner lediglich in Schleswig-Holstein (+0,8 %) und in Thüringen (+0,1 %) eine leichte Abweichung nach oben. In der Größenklasse von Gemeinden mit 10 000 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es ausschließlich im Saarland eine Abweichung nach oben (+2,5 %).

Überdurchschnittliche Abweichungen bei der ausländischen Bevölkerung

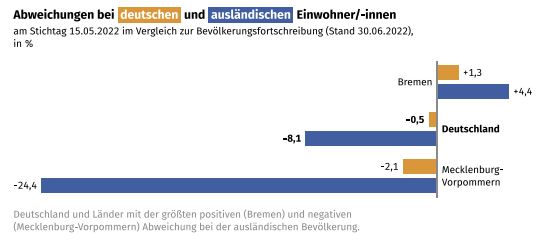

Die bundesweiten Abweichungen zur Bevölkerungsfortschreibung bei den Bevölkerungszahlen betreffen vor allem die ausländische Bevölkerung. Nach dem Zensus 2022 lebten zum Stichtag 15. Mai 2022 in Deutschland rund 10,9 Millionen Ausländerinnen und Ausländer. Das sind nahezu 1,0 Millionen weniger als durch die Bevölkerungsfortschreibung bisher amtlich ausgewiesen. Zum Vergleich: Die bundesweite Abweichung der Bevölkerungszahl nach unten betrug insgesamt 1,4 Millionen. Rund 71 % der Abweichung ist damit auf die nicht deutsche Bevölkerung zurückzuführen.

Gründe hierfür sind vermutlich einerseits die Einflüsse von Fluchtbewegungen auf die melderechtliche Erfassung von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern. Personen, die beim Zuzug nach Deutschland melderechtlich erfasst wurden, können bereits wieder weggezogen sein, beispielsweise in ihre Herkunftsländer, ohne dass dies melderechtlich erfasst worden ist. Die häufig ausbleibende Abmeldung von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern bei Rückzug in ihre Herkunftsländer ist ein bereits aus früheren Bevölkerungsuntersuchungen bekanntes Phänomen. Umgekehrt waren Schutzsuchende, die bereits in einer Gemeinde gewohnt haben, vielleicht noch nicht melderechtlich als Einwohnerin oder Einwohner erfasst.

Dabei gibt es auf Ebene der Bundesländer deutliche Unterschiede im Vergleich zum Bundesergebnis. Im Bundesdurchschnitt hatte Deutschland zum Zensus-Stichtag 8,1 % weniger ausländische Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung. Tendenziell ist die Abweichung in den östlichen Bundesländern höher als in den westlichen. Die größte prozentuale Abweichung nach unten bei den ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnen Mecklenburg-Vorpommern (-24,4 %) und Sachsen-Anhalt (-17,8 %). Im Saarland ist die Abweichung nur geringfügig (-0,2 %). In Bremen wurden deutlich mehr ausländische Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung festgestellt (+4,4 %), was unter anderem dazu führt, dass die Bevölkerungszahl insgesamt in Bremen im Vergleich zur Fortschreibung höher ausfällt.

2,5 Millionen Wohnungen mehr als 2011

Am Zensus-Stichtag gab es in Deutschland 20,0 Millionen Gebäude mit Wohnraum. Die Zahl der Wohnungen lag insgesamt bei 43,1 Millionen. Damit entspricht die Zahl der Wohnungen aus der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 im Wesentlichen der Zahl der Wohnungen aus der Bestandsfortschreibung vom 31. Dezember 2021 (43,1 Millionen Wohnungen). Seit dem vorherigen Zensus 2011 ist die Zahl der Gebäude mit Wohnraum deutschlandweit um 1,0 Millionen Gebäude gestiegen, das entspricht im Vergleich zu 2011 einem Zuwachs von 2,5 Millionen Wohnungen.

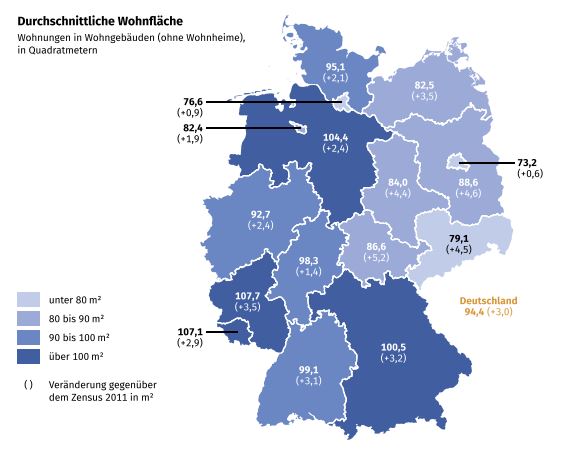

Durchschnittliche Wohnfläche auf 94 Quadratmeter gestiegen

Die durchschnittliche Wohnfläche hat sich 2022 seit dem vorherigen Zensus 2011 auf 94,4 Quadratmeter (+3,0 Quadratmeter) pro Wohnung erhöht. Dabei stieg die Wohnfläche in den östlichen Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils etwa 5 Quadratmetern stärker an als in den westlichen Ländern mit etwa 3 Quadratmetern oder in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin, wo die Fläche jeweils um weniger als 1 Quadratmeter zunahmen.

Drei Viertel aller Wohnungen mit Gas oder Öl beheizt

In der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 wurde erstmals auch der Energieträger erfasst, mit dem das Gebäude überwiegend beheizt wird. Drei Viertel (75 %) aller Wohnungen werden mit Gas (56 %) oder Öl (19 %) beheizt, 15 % mit Fernwärme. Regenerative Quellen wie Holz oder Holzpellets (4 %) oder Solar-/Geothermie, Umwelt- oder Abluftwärme (in der Regel mit Wärmepumpen) (3 %) spielen im Gesamtbestand eine untergeordnete Rolle.

In den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist die Gasheizung mit 72 % beziehungsweise 69 % der Wohnungen etwas überdurchschnittlich vertreten, in den Flächenländern Bayern (42 %), Baden-Württemberg (46 %) und Mecklenburg-Vorpommern (47 %) leicht unterdurchschnittlich.

Größere Unterschiede sind bei Ölheizungen erkennbar: Während die Wohnungen in den nördlichen und östlichen Bundesländern unterdurchschnittlich mit Ölheizungen ausgestattet sind (7 bis 16 %), wird in den Ländern Hessen (25 %), Rheinland-Pfalz (26 %), Baden-Württemberg (28 %), Bayern und Saarland (je 29 %) mehr als jede vierte Wohnung mit Öl beheizt.

Fernwärme ist vor allem in den Stadtstaaten Berlin (43 %) und Hamburg (35 %) sowie in den östlichen Bundesländern (22 % bis 34 %) weit verbreitet. Als einziges westliches Flächenland weist Schleswig-Holstein einen hohen Anteil an Wohnungen mit Fernwärme auf (21 %). Nicht erhoben wurde, mit welchem Energieträger die Fernwärme erzeugt wird.

Zunahme von Wärmepumpen und Rückgang der Ölheizung bei neueren Gebäuden

Bezogen auf den Gesamtbestand der Wohnungen ist Gas der vorherrschende Energieträger zum Heizen von Wohnungen. Bezogen auf die Wohnungen mit Baujahr vor 2010 zeigt sich, dass diese zum überwiegenden Teil mit den fossilen Energieträgern Gas oder Öl beheizt werden. Erst ab dem Baujahr 2010 nimmt der Anteil der Wärmepumpen zu. Da die neueren Wohnungen einen geringen Anteil am Gesamtbestand der Wohnungen ausmachen, ist auch der Anteil der Wohnungen gering, die mit Wärmepumpen beheizt werden.

Hier lohnt ein Blick auf die Unterschiede nach Baualter: In den neueren Gebäuden der 1990er-Baujahre beträgt der Anteil der Wohnungen, die mit Wärmepumpen beheizt werden, nur knapp 1 %. Seit der Jahrtausendwende ist deren Anteil von 7 % (Baujahre 2000 bis 2009) auf 24 % (Baujahr ab 2016) gestiegen – jede vierte Wohnung die seit 2016 gebaut wurde, wird mit Wärmepumpen beheizt. Im Gegenzug ist der Anteil von neuen Wohnungen mit Ölheizung stark gesunken. Mit Baujahr 2000 bis 2009 wird nur noch weniger als jede zehnte Wohnung (9 %) mit Öl beheizt. Seit 2010 spielen Ölheizungen im Neubau praktisch keine Rolle mehr (weniger als 2 % der Wohnungen). Gas ist in Neubauten immer noch ein wichtiger Energieträger, auch wenn der Anteil seit 2010 gesunken ist: 39 % der ab dem Jahr 2016 gebauten Wohnungen wurden mit Gas beheizt.

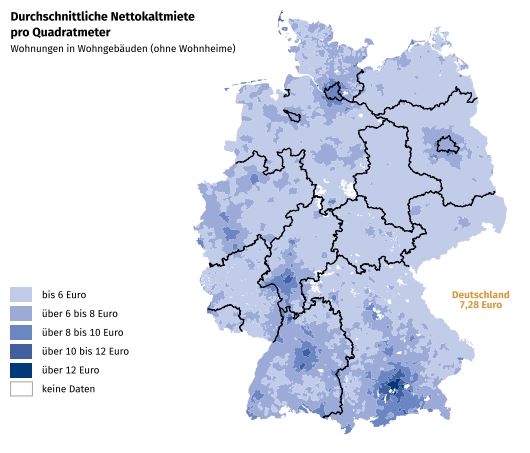

Bundesweit durchschnittlich 7,28 Euro Nettokaltmiete

In der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 gaben alle Eigentümerinnen und Eigentümer von vermieteten Wohnungen die Nettokaltmiete an. Dies ermöglicht eine flächendeckende Darstellung von Bestandsmieten. Anders als beispielsweise Erhebungen zu Neuvermietungen macht der Zensus dadurch sämtliche Mietverhältnisse in Deutschland vergleichbar – auch solche, die schon sehr lange bestehen. Mietspiegel bilden dagegen in der Regel nur die Vermietungen der letzten Jahre ab und liegen auch nicht für alle Gemeinden vor.

Zum Vergleich von Wohnungen unterschiedlicher Größe ist die Nettokaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche ein geeignetes Maß. Diese beträgt für Deutschland insgesamt 7,28 Euro, bezogen auf Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime). Die Wohnungen in Sachsen-Anhalt sind mit 5,38 Euro durchschnittlich am günstigsten, gefolgt von Thüringen (5,65 Euro) und Sachsen (5,72 Euro). In Hamburg mit 9,16 Euro sind die Nettokaltmieten am höchsten, gefolgt von Bayern (8,74 Euro), Hessen (8,21 Euro) und Baden-Württemberg (8,13 Euro).

Nettokaltmieten: München, Frankfurt am Main, Stuttgart und Heidelberg vorn

Bei den Großstädten liegen München (12,89 Euro), Frankfurt am Main (10,58 Euro), Stuttgart (10,39 Euro) und Heidelberg (10,02 Euro) mit jeweils über 10 Euro durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter vorn. Berlin ist mit durchschnittlich 7,67 Euro pro Quadratmeter eher im Mittelfeld. Die teuerste ostdeutsche Großstadt ist Potsdam mit 7,85 Euro. Günstigste westdeutsche Großstadt ist Hagen mit 5,39 Euro. Die günstigste Großstadt bundesweit ist Chemnitz mit 5,26 Euro.

Die höchste Nettokaltmiete pro Quadratmeter aller Gemeinden ab 5 000 Einwohnerinnen und Einwohner hat Neubiberg im Landkreis München mit 13,84 Euro, die niedrigste Borgentreich in Ostwestfalen mit 3,98 Euro pro Quadratmeter.

Die durchschnittlichen Nettokaltmieten pro Quadratmeter geben nur bedingt Auskunft über die Anteile hoch- und niedrigpreisiger Wohnungen in einer Stadt beziehungsweise Gemeinde. Beim Blick auf die Großstädte zeigt sich, dass München den höchsten Anteil an Wohnungen mit einer Quadratmetermiete von 16 Euro und mehr hat. Jede vierte Wohnung (25 %) in München weist eine solche Miete auf, aber nur 8 % der Wohnungen dort haben eine Quadratmetermiete von unter 6 Euro. In Frankfurt am Main sind es 11 % beziehungsweise 12 % der Wohnungen, die eine hohe (16 Euro und mehr) oder eine niedrige (unter 6 Euro) Miete pro Quadratmeter haben.

Je neuer das Gebäude, desto höher die Miete

Die Quadratmetermieten unterscheiden sich je nach Baualter des Gebäudes erkennbar: Je neuer die Wohnung, desto höher sind die Quadratmetermieten. Dieser Anstieg ist durchgehend in allen Bundesländern erkennbar. Besonders deutlich ist die Steigerung in Berlin, und zwar von 6,42 Euro für Wohnungen mit Baujahr in den 1980ern gegenüber 12,64 Euro für Wohnungen, die nach 2016 gebaut wurden.

Die günstigsten Mieten in den westlichen Bundesländern sind bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren erkennbar. In den östlichen Bundesländern liegen die günstigsten Mieten bei Gebäuden der 1980er-Jahre. Eine Ausnahme vom Bundestrend bildet Hamburg, wo die älteren Wohnungen eine deutlich höhere Quadratmetermiete aufweisen als diejenigen mittleren Baualters. Besonders Wohnungen mit Baujahr vor 1919 sind hier mit 11,05 Euro fast so teuer wie Neubauwohnungen (ab Baujahr 2016) mit 11,78 Euro.

Bild: Maria Lopez Jorge unsplash